真理表の比較

| A | B | ¬A∨B | B→A | ¬A→¬B | ¬B→¬A |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

【問 題】

A⇔Bはどこまで書き換えできるか示しなさい。

【解 答】

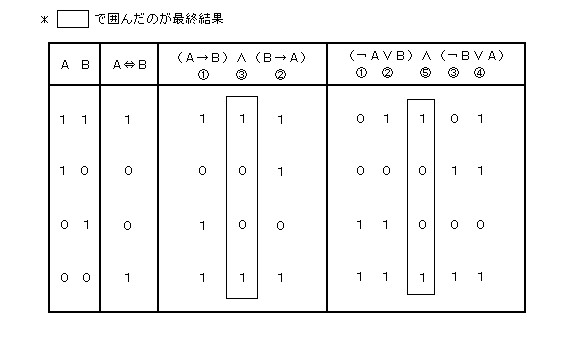

必要十分条件の定義から(A→B)∧(B→A)になることがわかる。

上の真理表から、A→Bが¬A∨Bと同じ真理表をもち、書き換えできることがわかる。

A→Bが¬A∨Bになるのなら、B→Aはどうなるだろうか。

これは単純に文字を入れ換えればよい。

AとBの位置を入れ換えればよいのだから、B→Aは¬B∨Aになる。

(A→B)∧(B→A)の( )の中に上の書き換えを代入する。

(¬A∨B)∧(¬B∨A)

もうこれ以上は書き換えできないから、これが解答である。

*数学で式の変換を縦に並べて書くように、論理式の変換も縦に並べて書くことができる。

ただし、数学の「=」は論理式には使わないから、代わりに「同じ」を表わす⇔を用いる。

すると、「解答」を次のように書ける。

A⇔B

⇔(A→B)∧(B→A)

⇔(¬A∨B)∧(¬B∨A)

このような書き換えができる根拠は「真理表が同じ」ということであった。

(A→B)∧(B→A)や(¬A∨B)∧(¬B∨A)の真理表はどのように書けばよいのだろうか。

*真偽の決定を「論理式の計算」と呼ぶ。表につけた数字が計算の順番である。

¬、∨、∧、→、⇔の順番に計算する。また、( )の中は先に計算する。

図のように、¬がついていたり、( )を使った論理式は、最も小さな単位の真偽を先に決定し、最後に大きな記号の真偽を決定する。

こうして計算していくと、最終的に論理式全体の真理値を1か0かに決めることができる。

これを行ごとに計算して真理表が完成する。

最終的に完成した真理表を比べると、全て真理値の並び方が同じである。

従って、これら三つの式は等しいということになる。

--------------------------------------

◎数学と同じように、一度証明された規則は「公式」または「論理法則」として使ってよい。

【問 題】

第3章で扱った「矛盾律」「排中律」「同一律」を論理記号で表わしなさい。

【解 答】

Aを命題とすると、次のように表現できる。「 」の中は読み方の例。

矛盾律:¬(A∧¬A) 「Aが同時に非Aであることはない。」

排中律:A∨¬A 「Aまたは非Aのどちらかが成り立つ。」

同一律:A⇔A 「AはAと同値である。(AはAである。)」

数学では、一度証明された規則を「定理」「公式」とし、その都度証明しないで利用することができる。

論理学でも同じように、一度証明された規則は「定理」「公式」または「論理法則」として使ってよい。

論理学の公式は、「論理学の基本法則を示す。」「使われている記号の種類を減らす。」

または「長い式を、より短い式で表現する。」という目的のために使われる。

*問題の三つの規則は、いずれも論理学の基本法則である。

◎恒真式

論理法則にはもう一つの特徴がある。それは「法則とされる論理式がいつも真になる。」ということである。

上の三つの法則の真理表を考えよう。

Aに0または1を入れてみると、三つの式は真理表の全ての行(2行だけだが)で真(1)になっている。

このように、常に真である論理式を「恒真式」と呼ぶ。

恒真式は「妥当」「恒等的に真」「トートロジー」とも言われる。

*tautologyは「同語反復」という否定的な意味でも使われるが、論理学では単に恒真式のことである。

前に扱った書き換えできる式も恒真式として表現できる。

1(A→B)⇔(¬A∨B)

2(A⇔B)⇔(A→B)∧(B→A)

3(A⇔B)⇔(¬A∨B)∧(¬B∨A)

上の1〜3の式は全て恒真になる。(同値記号の左右の式は同じ真理値をとるので当然である。)

従って、これらの式は全て「論理法則」または「論理学の公式」として使える。

--------------------------------------

◎¬(A∨B)は¬A∨¬Bと同じではない

◎「または」の否定は「どちらでもない」になる

問題:「彼は東京に住んでいるか、または、仕事場が東京にあるかのどちらかである。」という文がある。

これを否定の形に変えるとどうなるか。

解答:

この文の論理的な意味は、「彼は東京に住んでいる。」「彼の仕事場は東京にある。」という二つの文のどちらか、または両方が正しい、

ということである。

これを否定形にするために、まず二つの文を否定してみる。すると、「彼は東京に住んでいない。」「彼の仕事場は東京にない。」

という二つの文のどちらか、または両方が正しいということになる。

しかし、「二つの文のどちらかが正しい」という場合、「彼は東京に住んでいない。」「彼の仕事場は東京にある。」または

「彼は東京に住んでいる。」「彼の仕事場は東京にない。」という組み合わせでもOKになってしまう。

これでは最初の肯定形と同じ意味になり、「この文は肯定でも否定でも成り立つ」という矛盾が生じてしまう。

こうなってしまったのは、否定文でも「二つの文のどちらかが正しい」と考えたからである。つまり、「彼は東京に住んでいない。」

「彼の仕事場は東京にない。」という二つの文の「両方が正しい」場合のみ、問題の文を否定したことになるのである。

言い換えれば、「彼は東京に住んでいない。」かつ「彼の仕事場は東京にない。」、と言わなければならない。

これを記号で書いてみよう。最初の文はA∨Bの形である。この文全体の否定は単純に¬(A∨B)と書けばよいのであるが、

これを詳しく書き直すと¬A∧¬Bになることがわかったのである。すると、次のことが言える。

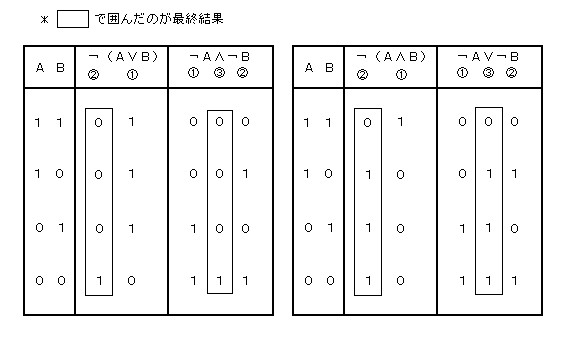

¬(A∨B)⇔¬A∧¬B

これは¬(A∨B)の( )を外すための法則を表わしている。では∨を∧に変えた¬(A∧B)の( )を外すとどうなるだろうか。

--------------------------------------

◎ ¬(A∧B)は¬A∧¬Bと同じではない

◎「かつ」の否定は「〜でないか、または〜でない」になる

問題:「彼は東京に住んでいる。かつ、彼の仕事場は東京にある。」という文がある。これを否定の形に変えるとどうなるか。

解答:

前項と同じく、まず二つの文を否定してみる。すると、「彼は東京に住んでいない。かつ、彼の仕事場は東京にない。」となる。

ところで、問題の文「彼は東京に住んでいる。かつ、彼の仕事場は東京にある。」は「かつ」でつながっているので、

二つの文が両方とも成り立たなければ正しくない。

ゆえに、この文を否定するためには、少なくともどちらか一つの文が否定できればよい。つまり、否定には三通りが考えられる。

それは、「彼は東京に住んでいない。彼の仕事場は東京にある。」、「彼は東京に住んでいる。彼の仕事場は東京にない。」、

「彼は東京に住んでいない。彼の仕事場は東京にない。」という三通りの場合である。

これは明らかに「選言(または)」の働きである。「彼は東京に住んでいない。かつ、彼の仕事場は東京にない。」は、

上の三番目の場合しか表現していないから、問題の文を正しく否定形にしたとは言えない。

「彼は東京に住んでいないか、または、彼の仕事場は東京にないかのどちらかである。」が正しい。

記号で書けば¬A∨¬Bである。よって、次のことが言える。

¬(A∧B)⇔¬A∨¬B

これは¬(A∧B)の( )を外すための法則を表わしている。

前項とこの項で明らかになったのは、次の法則である。(註)

¬(A∨B)⇔¬A∧¬B

¬(A∧B)⇔¬A∨¬B

この二つを、発見者の名をとって「ド・モルガンの法則」と呼ぶ。

この法則を使えば、否定のついた( )を外したり、∨と∧の変換ができる。

註:この法則が正しいことは⇔の左辺と右辺の真理表が同じであることからわかる。

--------------------------------------

◎¬と∨から生まれる記号論理学のバリエーション

◎公理と定理は、新しい法則が正しいことを証明したり、法則を必要最低限にまとめるために不可欠である。

問題:矛盾律¬(A∧¬A)を変形しなさい。

解答:

前項でまとめたド・モルガンの法則を使って、( )を外してみよう。

∧が∨になるのを忘れないように注意すると、¬A∨¬¬Aとなる。

真理表より、二重否定の場合は¬¬を消すことができるから、この式は¬A∨Aと同じである。

さらに、前後を入れ換えても真理値は変わらないので(交換法則)、最終的にA∨¬Aが得られる。

さてA∨¬Aという論理式は「排中律」と同じである。以前、「排中律は矛盾律を言い換えたもの」と説明したが、

論理式を法則に従って変形することによって、排中律と矛盾律が全く同じ法則であることを証明できたのである。

このように、論理法則は、法則と法則の関係を明らかにしたり、法則の数を必要最低限にまとめるために不可欠である。

さて、ではA∨¬Aをこれより簡単な式に直せるだろうか。

残念ながらそれはできない。なぜなら、¬や∨は最初に「否定には¬を使う。」「選言には∨を使う。」

と我々が自由に決めた(定義した)記号だからである。

このように、他の法則に縛られず、自由に決めることができる基本法則を「公理」と呼ぶ。

そして、公理を使って証明された論理法則を「定理」と呼ぶ。さらに、何らかの定理を使って証明された論理法則も「定理」である。

以上のことから、全ての論理式は公理と基本的な定理で表現できる(それらに変形できる)と言える。

すると、記号論理学に必要な記号は¬と∨か∧のどちらかである。(∨と∧はどちらかに変換できるから。)

つまり、記号論理学に必要なのは本来二種類の記号と( )だけである。

他の記号は、我々が記号を読んだり、言葉によって表現された論理を記号に直すために必要なものだと言える。

--------------------------------------

◎論理法則(以下の論理式は全て恒真である。)

1 A→A:(同一律)

2 A⇔A:(〃)

3 (A→B)→((B→C)→(A→C)):(連鎖推論)

4 A→B⇔¬B→¬A:(対偶)

5 (A∧B)∧C⇔A∧(B∧C):(結合律)

6 (A∨B)∨C⇔A∨(B∨C):(〃)

7 A∧B⇔B∧A:(交換律)

8 A∨B⇔B∨A:(〃)

9 A∧(B∨C)⇔(A∧B)∨(A∧C):(分配律)

10 A∨(B∧C)⇔(A∨B)∧(A∨C):(〃)

11 A∧A⇔A:(巾等律・反復律)

12 A∨A⇔A:(〃)

13 A∧(A∨B)⇔A:(消去律)

14 A∨(A∧B)⇔A:(〃)

15 ¬¬A⇔A:(二重否定)

16 ¬(A∧¬A):(矛盾律)

17 A∨¬A:(排中律)

18 ¬(A∨B)⇔¬A∧¬B(ド・モルガンの法則、1847)

19 ¬(A∧B)⇔¬A∨¬B(〃)

20 ¬(A→B)⇔A∧¬B:(内含の否定)

21 A∨B⇔¬(¬A∧¬B):(結合記号の置換)

22 A∧B⇔¬(¬A∨¬B):(〃)

23 A→B⇔¬(A∧¬B):(〃)

24 A→B⇔¬A∨B:(条件の法則)

25 A∧B⇔¬(A→¬B):(〃)

26 A∨B⇔¬A→B:(〃)

27(A⇔B)⇔(A→B)∧(B→A):(双条件の法則)

問題:次の論理式が恒真であることを真理表によって確認せよ。

1 (A→B)∧A→B (前件肯定式)

2 (A→B)∧¬B→¬A (後件否定式)

3 (A→B)∧(B→C)→(A→C)

--------------------------------------

◎定義から論理式を作ったり、真理表から論理式を作ったりすることができる。

問題:

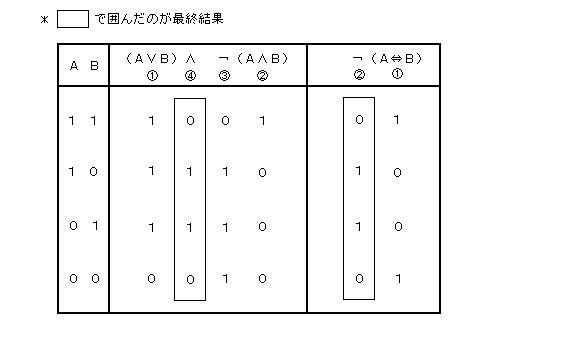

A∨B は「非排他的選言」である。では「排他的選言」をどう論理式で表現したらよいか。

解答:

まず、排他的選言の定義を考える。

A∨Bの「∨」の記号を非排他的選言と定義した。

これは「AとBのどちらか、または両方が真の場合に論理式全体が真になる」という意味である。

一方、排他的選言は「AとBのどちらかが真の場合にのみ、論理式全体が真になる」という意味である。言い換えれば、

「AとBのどちらかが真の場合に論理式全体が真になり、かつ、両方が真の場合は論理式全体は偽になる。」ということだ。

記号化すると、前半はA∨Bでよいが、後半は¬(A∧B)である。この二つを結合する記号は、「かつ」であるから∧だ。

すると、排他的選言は(A∨B)∧¬(A∧B)と表現できる。

これが正しいことを確かめるために真理表を書くと図の左欄のようになる。

ところで、この真理表から別の考え方もできる。 真理表は二行目と三行目が真で、残りは偽になっている。これをよく見ると、同値の真理表の逆になっている。 同値の真理表では、二行目と三行目が偽で、残りは真になっているのだ。これをうまく利用できないだろうか。 「否定は真理値を逆転させる」ので、同値の式に否定記号をつけると真理値は逆になる。 つまり¬(A⇔B)である。 図の右欄で確認すると、これも排他的選言を表わす論理式であると言える。 これらは論理法則として用いることができる。